L’intellettuale “a colloquio” con il popolo nell’età postunitaria.

L’intellettuale “a colloquio” con il popolo nell’età postunitaria.

La lezione del Verga. CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

1) Temperie storico-culturale- Il positivismo sociale:A Comte-H.Spencer-A.Gramsci e la funzione dell’intellettuale.

2) La questione meridionale- Le lettere Meridionali di P.Villari -La tesi di G.Fortunato- Le inchieste di Franchetti e Sonnino- La Prima Internazionale:Marx e Bakounin- Aspetti della questione sociale nel Meridione e nell’Europa: analogie e differenze attraverso l’analisi dei testi:incipit da “I Vecchi e i giovani” di L. Pirandello ed explicit da “Germinal” di E. Zola.- La questione meridionale nei giudizi di A.Nitti e A.Gramsci.

3) Giovanni Verga: tra storicità e letterarietà: breve excursus dell’opera verghiana. I principali contributi critici

1

Nell’età postunintaria avviene un fenomeno di rivolgimenti sociali, politici e

culturali, che appaiono in netta contraddizione con l’età idealistico-risorgimentale.

Vi è soprattutto un’attenzione al reale storico, di cui l’intellettuale si fa portavoce.

Possiamo affermare che il complesso delle condizioni storico-culturali si riflette nell’ambito dell’ideologia, ed, in specie, nell’attività teoretica dei pensatori ed in quella meramente artistica di letterati ed artisti.

L’intellettuale accentra il suo interesse sul conflitto tra borghesia e proletariato.

In effetti, nel periodo, che ci accingiamo a trattare, ad una borghesia, detentrice di poteri economici e di privilegi industrializzata, si affianca una piccola borghesia prevalentemente agraria, che opprime le classi meno abbienti e popolari, e, che, come osserva il Verga, vengono travolti dalla fiumana del progresso.

Si delinea, inoltre, il divario tra Nord e Sud.

Ne consegue che molti lavoratori meridionali sono sottoposti ad una fatica disumana nei campi, nelle miniere o nella pratica della pesca, ricavando un miserevole guadagno, non sufficiente spesso alla loro stessa sopravvivenza.

Le figure di Rosso Malpelo nel Verga e di Ciaula in Pirandello sono un’esemplificazione di questo status socio-economico.

Non solo in Sicilia, inoltre, il vulnus, prodotto dalla sperequazione sociale tra classe borghese e proletariato, si fa sentire, ma anche nel Nord ed in tutta quanta l’Europa.

L’espansione capitalistica, prodotta dall’incremento dei mezzi di lavoro meccanizzati ed industrializzati, crea una massa ingente di proletariato.

Le macchine, in effetti, essendo da sole in grado di assorbire molte unità lavorative, penalizzano in grandissima misura la virtualità manuale e fattuale del singolo lavoratore.

In virtù e per gli effetti della legge economica, che regola il rapporto domanda-offerta, essendosi moltiplicata a dismisura la richiesta di lavoro, viene ridotto enormemente il salario, mentre si aumentano le ore di lavoro, nel quale vengono impiegati anche donne e bambini “carusi”.

Vige lo sfruttamento per opera della classe capitalistica e di quella borghese ed il proletario è sottoposto al peso insostenibile di un’immane fatica, che gli permette di condurre a stento una grama esistenza.

Tragica è la condizione in cui gli operai vivono in miniera.

Tale situazione è presente in Italia ed anche in Europa, come ci attesta Zola nella sua mirabile opera Germinal.

Pensatori e letterati del tempo riflettono sulla triste condizione del pauperismo, dello sfruttamento minorile.

L’intellettuale sente impellente l’esigenza di accostarsi al reale storico, di coglierne, oltre il vissuto, l’ideologia, per poi riproporlo nelle diversificate forme di pensiero e d’inventività espressiva nel campo artistico-letterario e in quello omnicomprensivo più ampiamente culturale.

Si delinea, in tal modo, una nuova lettura del reale con implicanze in tutte le componenti della conoscenza, da quelle socio-antropologiche a quelle proprie del vissuto esistenziale del popolo, espresso dai letterati del tempo con modalità tecnico-linguistiche ed estetiche del tutto innovative.

In questo modo il colloquio tra l’intellettuale ed il popolo diventa autentico. Denominatore comune ai pensatori, ai letterati e agli artisti del tempo è la concezione dell’umanismo del lavoro.

Teorizzatore del concetto dell’umanismo del lavoro è K.Marx.

Il pensatore, che concepisce la realtà come risultante dalle forze produttive del lavoro, enuclea la legge del plusvalore, che permette la capitalizzazione ingente di somme di denaro nelle mani di pochi, provocando un inarrestabile stato d’immiserimento nel proletariato.

Il capitale accumulato è per Marx, infatti, un rapporto sociale conflittuale ed antagonistico fondato sullo sfruttamento del lavoro.

L’analisi della società capitalistica, formulata da Marx, ingenera una nuova filosofia della storia.

Così scrive Marx (Marx- Prefazione a “Per la critica dell’economia politica” trad.it. di E. Cantimori-Mezzamonti- Roma –Ed. Riuniti pp. 10-12)

“Il cambiamento della base economica sconvolge tutta la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti è indispensabile distinguere sempre tra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione che può essere costatato con la precisione delle scienze naturali e le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche e filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono all’uomo di concepire queste forme e di combatterle.”

La tesi, postulata da Marx, riguardante l’interrelazione tra lo studio delle scienze economiche e le scienze naturali, ci avvicina al discorso sulla fisica sociale, propugnato da Comte.

Invero sia per Marx come per Comte la sociologia deve essere intesa come scienza positiva.

Il compito della sociologia o fisica sociale è per Comte quello di rimuovere le teorie teologiche o metafisiche e di organizzare la società su basi scientifiche, fondate sull’esperienza della vita associata.

Partendo da questo presupposto Comte spiega l’evolversi della religione, dei costumi, delle leggi.

La questione sociale, per Comte come per Marx, costituisce la base fondante della storia in rapporto alla società, in generale, e all’uomo-individuo in particolare, che nel contesto sociale, intesse i fili della storia.

I due autori Marx e Comte, nonostante una certa comunanza di percezione del reale, in cui vivono, approdano a conclusioni diverse.

Marx è tutto calato nel concetto dell’umanisno del lavoro con attento sguardo alle forze produttive costituenti la struttura socio-economica del mondo, Comte, invece, del concetto della fisica sociale fa una vera religione, concependo la visione di un Grande Essere, non più riferibile a Dio, ma all’Umanità.

Il filosofo, inoltre, ritiene che si possa approdare ad una morale sociologica in cui l’egoismo è superato dall’altruismo.

Si parla, pertanto, di un positivismo utopistico, caro alla classe borghese, ma non tenuto in conto dagli intellettuali del tempo, che intendevano proporre un dialogo più autentico e reale col popolo. Osserviamo, infatti, come anche il Verga non si concede a qualsiasi forma di utopismo, ma piuttosto sempre più cerca di immedesimarsi e di rappresentare la plebe schiacciata dal piede brutale del progresso. Tuttavia è da considerare che la concezione positivistica di Comte ha influenzato la cultura moderna e ha indotto a porre l’attenzione sull’importanza conoscitiva del mondo attraverso un’indagine, rivolta in forma complementare, alle scienze umane, alla sociologia e alla psicologia.

Più incisiva appare nel panorama culturale la teoria dell’evoluzionismo di Spencer.

Per Spencer “compito della sociologia è quello di determinare le leggi dell’evoluzione super-organica, cioè le leggi che regolano il progresso dell’organismo sociale. In altri termini la sociologia è lo studio dell’ordine progressivo della società come un tutto”. (Principles of P Sociology 1876.1).

La sociologia di Spencer è orientata nettamente verso l’individualismo e, quindi, verso tutte le libertà individuali, in contrasto con la sociologia di Comte e, in generale, con l’indirizzo sociale del positivismo, giusta l’opinione dell’Abbagnano.

Queste premesse ci fanno capire come il pensiero di Spencer, orientato verso l’antropologia e lo psicologismo, abbia influenzato la formazione dell’intellettuale del tempo.

Spencer, infatti, attribuisce grande importanza alla psicologia, che ritiene nella sua natura ultima, irrinunciabile e che deve essere studiata in tutte le sue manifestazioni.

Sarà anche impegno degli intellettuali del tempo e, soprattutto dei romanzieri, quello di studiare e far rivivere nel romanzo il personaggio reale e non quello fictus, prerogativa dell’autore omnisciente.

Il romanziere è, invero, un autore scienziato, che si eclissa nel personaggio, di cui rivela il suo essere autentico attraverso tutte le manifestazioni della sua psiche e della sua esistenza umana, nel contesto sociale, in cui vive, secondo il canone teorizzato da Ippolito Taine e proposto nella triade race-milieu –moment.

Il Verga stesso dice che “l’opera d’arte deve apparire come fatta da sé”, nella quale non si sveli “il fiat del creatore”.

La creazione dei personaggi s’inserisce, a buon diritto nelle teorie contemplate dai pensatori del tempo ed assume forme estetico-contenutistico-culturali del tutto originali.

Nel momento, in cui il Verga si accosta alla Sicilia, l’autore opera la sua operazione culturale-artistica più significativa.

Non si tratta di aderire a forme di provincialismo o di regionalismo, come una miope critica ha tentato di congetturare, ma piuttosto di informarsi a quel concetto di ideologia del reale, che sarà poi sviluppato da Luckàcs, e che imprimerà all’arte verghiana una valenza artistica di portata europea, imparentandosi con Flaubert, Zola, Dickens.

Per accostarsi compiutamente all’ideologia del reale il Verga sente insopprimibile l’esigenza di ritornare alla Sicilia e di allontanarsi da Milano, in cui aveva maturato un’esperienza letteraria di tipo scapigliato.

La Sicilia, infatti, non deve essere considerata come un limite all’inventività artistica, ma come il nucleo germinante di tutta la vera ed autentica vita di letterato e di intellettuale del Verga, impegnato, per dirla alla maniera gramsciama, a riproporre tutto il reale (e quale reale per l’autore se non la Sicilia ed il suo popolo?) nei modi propri dell’arte.

Lo testimonia una lettera indirizzata al Capuana (Milano 13 marzo 1874).

“Quel Milano che tu ti sei immaginato sarà sempre inferiore alla realtà, non perché tu non abbia immaginazione tanto fervida da fantasticare una Babilonia più babilonia della vera. Ma perché ho provato su di me che non arriveremo mai ad accostarci alla realtà di certe piccole cose che ci fanno piccini alla loro volta, e ci danno forza da giganti. Io immagino te, venuto improvvisamente dalla quiete tranquilla della nostra Sicilia, a sentirci penetrare di tutta questa febbre violenta di vita in tutte le sue più ardenti manifestazioni, l’amore, l’arte, la soddisfazione del cuore, la misteriosa ebbrezza del lavoro, provenienti da tutte le parti, dall’attività degli altri, dalla pubblicità qualche volta clamorosa, pettegola, irosa, dagli occhi delle belle donne, di facili amori o delle attrattive pudiche.”

Leggendo questa lettera possiamo affermare che il Verga aveva ben chiaro il suo compito di letterato, impegnato a tradurre in parole tutto quanto il reale e ad esprimerne l’essenza più vera.

Vengono anticipati i termini con cui parlerà più innanzi Gramsci in “Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura”

“ Il modo di essere nuovo intellettuale non può più consistere nell’eloquenza, motrice esteriore e momentanea degli affetti e delle passioni, ma nel contempo mescolarsi alla vita pratica, come costruttore, organizzatore, “persuasore permanente”.

La letteratura deve condurre alla vita autentica e non a quella ideale, che spesso e, soprattutto nell’età idealistico-romantica, si rapportava agli intendimenti dell’autore più a colloquio con se stesso che non col popolo.

Un altro punto di contatto, tra la concezione dell’intellettuale gramsciano e le risultanze dell’estetica verghiana, adducenti al binomio letteratura-vita possiamo rinvenirlo nelle parole espresse da Gramsci in “Letteratura e vita nazionale”.

“ La premessa della nostra letteratura non può essere che non storica, politica, popolare: deve tendere ad elaborare ciò che esiste; polemicamente o in altro modo non importa, ciò che importa è che essa affondi le sue radici nell’humus della cultura popolare così com’è, con i suoi gusti, le sue tendenze, col suo mondo morale ed intellettuale, sia pure arretrato e convenzionale”. Abbiamo riportato questo brano di Gramsci perché ci sembra chiarificatore dell’argomentazione, che ci sforziamo di esporre “L’intellettuale “a colloquio” con il popolo nell’età postunitaria”.

Inoltre il richiamo di Gramsci ad una letteratura storica, politica, popolare non può che indurci a soffermarci sulla questione Meridionale, nel cui periodo Verga matura la sua esperienza di uomo e di letterato.

E’ lo stesso Gramsci, che ci avvicina al discorso sulla questione meridionale.

Gramsci, infatti, studiò profondamente il problema e rilevò, proprio con riguardo alla Sicilia, il divario tra classe operaia e classe agricola con tutte quelle implicanze di carattere socio- politiche connesse al tempo.

Possiamo considerare anticipatore dell’ideologia gramsciana il Verga, che, al pari delle Inchieste di Franchetti e Sonnino, nella sua opera letteraria ci testimonia la realtà socio-politica della Sicilia del tempo col preciso intento di realizzare, attraverso gli eventi e i personaggi rappresentati, un documento, che, oltre a radicarsi nella storia, contiene in sé tutte le caratteristiche

appartenenti alla sfera umana.

2

LA QUESTIONE MERIDIONALE

Dopo il 1860 l’unità politica non viene sorretta dall’unità socio-economica del paese e particolarmente nel Mezzogiorno ancora si delineava il divario città-campagna che per tanti secoli ha vessato la nostra storia.

Mentre il Settentrione si ergeva ad una struttura sociale evoluta ed industrializzata, il Mezzogiorno era ancora pietrificato in un arcaico passato.

Il Mezzogiorno, dice il Caizzi, “era figlio della sua straordinaria storia, intessuta quasi tutta di disgraziate vicende, di guerre intestine ed incursioni straniere.”

Il prezzo dell’unificazione, di cui parla il Procacci, fu soprattutto politico.

Il nuovo stato aveva come fulcro la fisionomia del Piemonte.

Infatti, sino al 1864, la capitale rimase Torino e l’assetto amministrativo veniva basato sulle autonomie delle regioni e sul decentramento, elaborate da Farina e Minghetti.

Anche la legge elettorale, estesa a tutto il paese, fu quella in vigore nel paese dopo il 1854, con il risultato che, dato il più basso grado di sviluppo economico della maggior parte delle altre regioni, ed in particolare del Mezzogiorno, il già ristretto sistema censitario ne risultò accentuato e il voto divenne in più di una regione il privilegio di pochi notabili.

Nelle elezioni del 1861, le prime della storia italiana, gli iscritti erano 167.000 nell’Italia settentrionale, 55.000 in quella centrale, 29.000 nell’Italia meridionale.

Lo stato italiano nasceva con una forte impronta burocratica.

Il divorzio tra governanti e governati, tra élite e massa popolare appariva evidente.

Nell’Italia meridionale la parte più derelitta esplode in una disperata forma di brigantaggio, che era altresì appoggiato da agenti borbonici, costituito nella maggior parte da contadini e da renitenti di leva.

Facendosi bandito il contadino non intendeva – e lo riconobbe l’inchiesta promossa dal Parlamento dal deputato Massari- esprimere il suo attaccamento al vecchio ordine di cose, quanto la sua avversione al nuovo, dare sfogo alla propria delusione e disperazione.

Sempre nel Mezzogiorno manifestazioni di collera popolare si ebbero anche nelle città, come la rivolta di Palermo del 1866, che fu repressa con l’invio di un corpo di spedizione.

La protesta della massa diveniva una costante nel panorama sociale e politico della nuova Italia, che lottava contro una politica prevalentemente fiscale e che millantava di ammantarsi di liberismo.

Nel Mezzogiorno, in particolare, l’ambigua commistione tra liberismo e fiscalismo produsse perniciose conseguenze nell’organismo sociale.

La politica della sinistra giovane, promossa da Agostino Depretis, già deputato della sinistra al parlamento subalpino e collaboratore di Garibaldi in Sicilia, non riesce a sanare il conflitto nord-sud.

La politica della sinistra, piuttosto, sembra rapportarsi al partito dei “galantuomini” e di larga parte della borghesia del Mezzogiorno.

La classe dirigente non si curava di riforme, di istruzione elementare obbligatoria; piuttosto traeva dal Mezzogiorno privilegi ed interessi economici.

L’avvento della sinistra al potere, invero, non perseguì quel radicale cambiamento di rotta, che i pochi avevano temuto e che i molti avevano sperato.

Il bilancio delle riforme, introdotte nei primi anni di governo della Sinistra, non può considerarsi del tutto efficiente.

La legge stessa, che prevedeva l’obbligatorietà dell’istruzione elementare da sei ai nove anni, (la precedente legge Casati del 1859 prevedeva soli due anni d’istruzione obbligatoria) venne disattesa.

L’abolizione della tassa del macinato, la riforma parziale dei codici ed infine la riforma elettorale per opera di una politica, che si denominò “trasformismo” favorì non il proletariato, ma i ceti borghesi ed i “galantuomini” del Mezzogiorno.

La riforma elettorale, promossa nel 1882, permise un ampio allargamento di partecipazione al voto.

Gli elettori salirono dal 500.000 a più di 2.000.000 milioni con una misura dal 2 al 7 per cento della popolazione.

Vale la pena dire che la riforma, basata sul censo, favoriva di gran lunga la città alla campagna.

Coloro, che perciò maggiormente beneficiarono del suffragio, furono la media e piccola borghesia.

Conseguentemente la politica meridionale rimaneva dominata dalle clientele e dai “galantuomini”.

Questa situazione crea situazioni penose, che, fino al giorno di oggi, sono la piaga della nostra società.

Le “ Lettere Meridionali”, raccolte in volumetti da Pasquale Villari, con fermo intendimento critico affrontavano temi ben definiti: il brigantaggio, la mafia siciliana, la camorra napoletana, fatti tutti che al Villari apparivano come “la conseguenza logica, naturale di un di un certo stato sociale, senza modificare il quale è impossibile sperare di poter distruggere questi mali”.

Brigantaggio, banditismo, mafia, violenza privata occupavano anche il primo posto nell’inchiesta del Franchetti, che scopriva nel malsano ed abominevole costume, manifestazioni profondamente connaturate ai meridionali con un sistema di vita, nel quale sopravviveva la prevalenza dell’autorità privata su quella sociale, ed il diritto continuava ad avere come unico criterio di giustificazione la forza anziché la legge.

Da qui la diffusione del male sociale della mafia, che si manifestava in atteggiamenti sconcertanti: l’omertà generalmente goduta dai malfattori, l’importanza determinata dalla violenza nei rapporti privati, le strette relazioni esistenti tra i ribaldi di mestiere e le classi agiate ed influenti della popolazione, la vita amministrativa, ridotta a contese di fazioni.

Ne deriva che il patrimonio pubblico era indirizzato a favore di pochi capaci di prevalere di volta in volta con la violenza.

Il volto della delinquenza mafiosa in collusione con gli interessi politici viene messa in chiara luce dal Franchetti, che dice “ognuno delle parti contendenti cerca di rafforzarsi estendendo le sue alleanze nella riserva inesauribile dei prepotenti, dei latitanti, dei malfattori, degli assassini”:

(Franchetti-Sonnino – La Sicilia nel 1876-pp. 10 sgg.)

La lentezza e l’onerosità della giustizia disarmavano le comunità più povere a richiedere la difesa dei propri diritti.

La grande confusione, esercitata dal governo nei poteri legislativi ed in quelli giuridico-istituzionali, facilitava la violazione della legge.

Sindaci e consiglieri, che avrebbero dovuto tutelare l’interessere, erano spesso usurpatori del diritto.

Donde il profondo risentimento dei contadini e le loro reazioni violente, l’occupazione delle terre a mano armata di terreni demaniali, gli incendi dolosi di boschi ed altri fatti di sangue ancor più gravi.

Ma invero questi accadimenti sono da considerare eventi sporadici, che non perseguono le finalità proposte. Anzi tutte le azioni promosse dai contadini venivano soppresse cruentamente. Al proletariato non rimaneva altro che soccombere senza talora poter pronunciare un grido di protesta.

Silenzio e desolata rassegnazione avvolgevano quella plebe, soggiogata dalle forze della politica, del progresso e talora anche dalle impervietà della natura stessa.

Esemplificativo al riguardo è il contenuto della novella Libertà del Verga.

Scrive Giustino Fortunato nel 1876 “A dir tutto le quotizzazioni, come furono prescritte dalle leggi, non hanno agevolato nell’Italia se non il monopolio dei terreni nelle mani dei proprietari; esse insieme con le nuove leggi di imposta accrescono di giorno in giorno le grandi proprietà a danno delle piccole”.

La storia del Mezzogiorno dell’Italia, dall’antichità in avanti, con le sue particolari vicende e le sue molte disgrazie e le tante disuguaglianze con la storia generale dell’Italia, sembrava al Fortunato inintelligibile, se non studiata prescindendo dalla geografia della penisola.

La geografia, insegnava anzitutto che il Mezzogiorno, osserva l’autore, era una regione nel complesso naturalmente infelice per la sua stessa configurazione longitudinale, piena di asperità e terre aride e lunghe prode malariche, per le troppo montagne e le valli abbandonate.

Nel percorrere le nostre province il Fortunato si sentiva pervadere da un senso indicibile di turbamento e di meraviglia, che lo induceva a credere ad un cataclisma, ad un’incursione dei barbari, all’accorata elegie di quelle “terre morte”, di quegli antichi paesi abbandonati dagli uomini, di cui parlano i cantori dell’Ellade e dell’Asia minore e concludeva “Voi pensate allora come a una lotta crudele fierissima tra l’uomo e la natura: una lotta in cui l’una e l’altra portano indelebili le tracce dolorose”. Non ci sentiamo di condividere l’opinione del Fortunato, che indulge, ad una forma di determinismo geografico-antropologico, senza spiegare le vere ragioni del paesaggio siciliano, non derivante precipuamente dal suo assetto geofisico, ma soprattutto devastato dall’incuria del malgoverno. L’accentuazione del Fortunato, riguardante una condizione preordinata dello status generale della Sicilia, ci appare destituita di veridicità storica.

Saranno, invece, gli autori quali Verga, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Quasimodo, che riusciranno nelle loro opere a raffigurare il vero volto della Sicilia. Il paesaggio siciliano è per i nostri autori la cifra poetica, in cui si snodano le vicissitudini del tempo in una descrittività, che è insieme momento drammatico,elegiaco e trasposizione del vissuto umano.

Agli occhi del popolo siciliano, se la terra appare desolata, questa condizione non è certo da attribuire agli elementi primordiali della natura, quanto al disinteresse di una classe politica, che, disconoscendo la fatica del contadino, abbandona le terre alla malaria e non si occupa di valorizzare quei beni inestimabili che il suolo siculo possiede.

Il paesaggio, allora, si fa tutt’uno con la tragicità dell’esistenza, della quale lo stesso diventa metafora,in accordo con le variegate e spesso discordanti situazioni ambientali, storiche, politiche.

Per gli autori del tempo, il paesaggio si fa storia viva e palpitante, in cui si compiono tutte le vicissitudini del genere umano nel tempo e, attraverso il vissuto personale, nella contestualità del gruppo sociale.

Per questo motivo in autori coevi la tonalità del paesaggio si colora di tinte del tutto diverse e talora contrapposte.

Riporto ad esemplificazione di questo assunto due brani letterari, il primo è tratto dall’incipit de I Vecchi e i Giovani di L.Pirandello, l’altro dall’explicit del Germinal di E. Zola.

Entrambi gli autori trattano nelle loro opere la delusione storica, che, alla fine dell’800 e, perdurando lungo tempo, lacera non solo l’Italia, ma tutta quanta l’Europa.

Sia Pirandello che Zola fanno rivivere nelle loro opere eventi susseguenti alla seconda metà dell’800.

Pirandello pubblica la sua opera nel 1913, ma ambienta l’azione del romanzo nel periodo delle prime lotte dei Fasci Siciliani (1893).

Zola pubblica Germinal nel 1885 e tratta un tema, presente peraltro in Verga e Pirandello, delle miniere, ed in particolare dei due scioperi attuati per opera dei minatori, a Ricamarie, nel dipartimento della Loira, il 16 giugno del 1869 ed il 7 ottobre del medesimo anno, ad Aubin, nel dipartimento dell’Aeyron.

Dall’incipit de “I vecchi e i giovani”

“ La pioggia, caduta a diluvio durante la notte aveva reso impraticabile quel lungo stradone di campagna, tutto a volte e risvolte, quasi in cerca di men faticose erte e di pendii meno ripidi………………………………………………

Piovigginava ancora a scosse nell’alba livida tra il vento che spirava gelido a raffiche di ponente; e a ogni raffica, su quel lembo di paese emergente or ora, appena cruccioso, dalle fosche ombre umide della notte tempestosa, pareva scorresse un brivido dalla città………………………Pioggia e vento parevano un’ostinata crudeltà del cielo sopra la desolazione di quelle piagge estreme della Sicilia, su la Girgenti nei resti miserevoli della sua antichissima vita raccolta lassù, si levava silenziosa ed attonita superstite nel vuoto di un tempo senza vicende, nell’abbandono d’una miseria senza riparo”.

Da “Germinal” di Zola explicit

“ Alto nel cielo, ora il sole di germinale raggiava in tutta la sua gloria. Al caldo

dei suoi raggi, la terra sprigionava in mille forme la vita dal suo grembo materno. Le gemme degli alberi si schiudevano in lucide foglie; i campi trasalivano sotto la spinta dell’erba, agognanti alla luce. Per la vegetazione in succhio, si propagava come un fremito: era la linfa che urgeva sotto le cortecce. Ma sotto quel tripudio della natura, sempre più distinto, il giovane (Stefano) continuava a udire l’oscuro travaglio dei minatori. E di questa messe la terra era incinta; una messe che spunterebbe un giorno alla luce, grandeggerebbe nei solchi per gli imminenti raccolti. Là in fondo era un esercito vendicatore, che schiantando la terra, ben presto esploderebbe alla luce”.

Nel brano pirandelliano i campi semantici connotanti il paesaggio sono pioggia-alba livida –elementi naturalistici che fanno da sfondo alla tragica visione di “un’ostinata crudeltà del cielo sopra quelle piagge estreme della Sicilia”. Il paesaggio, inoltre, ”cruccioso, dalle fosche ombre umide” enuclea il pessimismo pirandelliano, che tradito anche dalla lezione verghiana, nella natura rivela l’angoscia esistenziale del popolo siciliano.

Quella “desolazione”, che “si levava silenziosa ed attonita superstite nel vuoto senza vicende, nell’abbandono senza riparo” non è da considerare soltanto un’annotazione paesaggistica, ma un aspetto assiologico del romanzo in tutti i suoi aspetti di carattere estetico-culturale e socio-antropologico.

Il “vuoto” di un tempo senza riparo semantizza la reale condizione del popolo siciliano, che soccombe inerte all’iniquo potere delle forze allora dominanti, chiuso nel “silenzio” e nella muta rassegnazione.

Al tempo vuoto, infatti, Pirandello correla “l’abbandono di una vita senza riparo”.

Del tutto diverso è il paesaggio nell’explicit del Germinal di Zola.

L’autore, che pure nel suo romanzo aveva espresso con rara efficacia stilistico-espressiva la lotta dei minatori, di cui aveva rivelato, talora con crudo realismo tutti gli aspetti caratteriali con precisa connotazione psicologico- naturalistica, attraverso le vicende dagli stessi miseramente e dolorosamente vissute, conclude il suo romanzo con l’apparizione del sole (germinal).

Gli indicatori connotanti il paesaggio sono il sole di “germinale”, che “alto nel cielo raggiava in tutta la sua gloria”.

Il contrasto tra i due paesaggi evidenzia un cronotopo, in cui spazio e tempo coincidono con varietà di toni e di situazioni psicologico-esistenziali, riferibili al contrapposto modo di sentire dei personaggi e alle contraddizioni esistenti, nello stesso periodo, in ambiti regionali, nazionali e sopranazionali.

In quest’ottica possiamo comprendere la differenza profonda dei due paesaggi: in quello pirandelliano l’imperversare della pioggia in un’alba livida, in quello zoliano l’irradiarsi del sole che feconda le messi.

Il paesaggio diventa per entrambi gli autori figura stessa del tempo storico.

L’habitat naturalistico zoliano si schiude, con l’immagine del germinale, alle teorie, che gli ideali del socialismo avevano alimentato nella classe operaia francese e, che, invece non avevano trovato eco nella tragicità esistenziale del popolo siciliano, immerso in “un vuoto di un tempo senza vicende, nell’abbandono di una miseria senza riparo”, come abbiamo ricordato poc’anzi.

Invero il popolo siciliano si sente votato alla desolazione e alla sconfitta. Anche quando tenta di ribellarsi viene trucemente sconfitto, come ci documenta il Verga, nella già citata novella Libertà

Zola, invece, conclude il suo romanzo facendo procedere il protagonista Stefano verso la “luce” nel momento stesso in cui “le gemme si schiudevano in lucide foglie” e i “campi trasalivano sotto la spinta dell’erba agognanti alla luce”.

Pregne di valenze semantiche sono le parole innanzi enunciate- trasalivano- vale a dire che la natura partecipa con tutta l’ebbrezza possibile di un vitalismo, che per gli esseri umani si traduce nel riscatto e nella propensione ad una vita autentica, degna di essere vissuta nei termini che le stesse leggi della natura prescrivono.

Il participio presente, poi, ”agognanti” indica un transito da una condizione, che è quella miserevole, in cui si aggirano i personaggi, ad una forte e vibrante tensione emotiva, che li spinge con atto volontaristico verso la luce.

La luce può essere considerata un iponimo del sole ed è insieme l’ultima parola colla quale si conclude il romanzo, quasi per fissare un episema: luce come metafora di riscatto, libertà.

E questo assunto lo chiarisce lo stesso Zola quando ci presenta Stefano, che, mentre procede incontrando la luce, “ ascolta l’oscuro travaglio dei lavoratori”

Sembrerebbe, allora, che prendesse campo l’ossimoricità della vita: da una parte il sole che sorge nel mondo, dall’altra il buio esistenziale del travagliato vivere quotidiano.

Ma proprio nell’ultimo rigo del romanzo l’autore scrive: “ là in fondo un esercito vendicatore, che schiantando la terra presto esploderebbe alla luce”.

Una siffatta rappresentazione non poteva essere concepita né da Verga, né da Pirandello.

A Ciaula, personaggio pirandeliano non rimane altro dopo una giornata di immane fatica che “scoprire la luna” e l’evento, anche se carico di intensa emotività lirico-introspettiva, si esaurisce sul piano intimistico e non promette nessun riscatto sul piano esistenziale e sociale del caruso.

Ancora più drammatico è l’epilogo della vita di un altro “caruso” di matrice verghiana: Rosso Malpelo, che viene sepolto dalla cava, vittima di un ineluttabile destino.

Il discorso, fin ora esposto, potrebbe sembrare una digressione se non fosse sostanziato dalla veridicità degli eventi storici e dai movimenti, a questi correlati.

Nella convinzione che un discorso letterario, anche nel suo aspetto meramente estetico, debba confrontarsi parallelamente sul piano diacronico e su quello sincronico colla storicità, comprensiva di ogni moto di pensiero e sentimento, inglobanti la linfa e la radice stessa del vivere dell’uomo, ci accingiamo a trattare brevemente gli aspetti salienti del movimento della Prima Internazionale, che permeò di sé non solo l’Italia, ma tutta quanta l’Europa e che creò atteggiamenti di pensiero afferenti in modo decisivo nel campo della cultura e del progresso sociale con risvolti producenti nel mondo delle lettere e delle arti.

La Prima Internazionale è preceduta dall’insurrezione proclamata nel 1863 dalla Polonia contro il dominio russo.

Un anno dopo, il 28 settembre 1864 nacque la Prima Internazionale, cui aderirono l’Inghilterra e la Francia e numerosi esuli politici come italiani (vicini alle idee mazziniane e soprattutto provenienti dal nord) insieme a polacchi, svizzeri, tedeschi. La Sicilia, invece, rimaneva chiusa in un’opaca renitenza e piegata al suo destino in uno stato di assoluta arretratezza e, per dirla secondo il discernimento del Verga, “senza aura di scampo”.

Animatore del movimento è stato K. Marx, che già nel Manifesto del 1848 aveva invitato la classe operaia a “spezzare le proprie catene”.

La Prima Internazionale si diffuse in tutta l’Europa ed anche in Italia, sopratutto ad opera di Bakounin, in un primo tempo seguace del pensiero di Marx, ma poi distaccatosi, in quanto proponeva un’azione rivoluzionaria, mentre l’autore del Capitale auspicava l’emancipazione della plebe in un processo dialettico che portasse a compimento la coscienza di classe del mondo operaio.

Il messaggio bakouniano chiamava le plebi in genere e la classe lavoratrice, in specie, all’unione e alla lotta non solo per la conquista di immediate realizzazioni di carattere economico e professionali, ma soprattutto per l’instaurazione, sulle rovine del mondo capitalistico, di un innovativo ordine sociale ed economico definitivo.

Nel Mezzogiorno Baukounin insistette particolarmente su un punto assai sensibile: “ la terra fecondata dal lavoro e dal sudore della plebe doveva appartenere ad essa per diritto naturale”.

Ma, anche se il nostro abile e travolgente agitatore mostrò grande interesse per la Sicilia, le cui condizioni generali gli sembravano assimilabili a quella degli umiliati e offesi della Russia, il popolo siciliano, a differenza della Francia e delle altre nazioni, non si mostrò pronto alla riscossa.

Il popolo siciliano, in effetti, non si liberò dall’atavico assoggettamento e dall’imposizione del potere precostituito, sottoponendosi agli interessi dei “galantuomini” e, non riuscendo ad elevare la propria voce, si rinchiuse in un silenzio dolorante e privo di speranze e di attese.

Le enunciazioni, appena espresse, sono tendenti a chiarire le ragioni per le quali autori, quali Verga e Pirandello sono distanti da Zola.

Comprendiamo, inoltre, come sia in Verga che in Pirandello lo sguardo, rivolto alla Sicilia, si compenetra con viva e sentita partecipazione emotiva, oltre che ideale, nel dramma vissuto dalla propria gente, che viveva in istato di separatezza e di abbandono, anche all’interno della propria nazione, in cui sempre maggiormente si conclamava la dicotomia tra Nord e Sud.

Al fine di una maggiore puntualizzazione del divorzio tra Nord e Sud, divorzio, che peraltro, come abbiamo visto, produceva in Sicilia uno stato di arretratezza rispetto anche agli stati europei, desideriamo soffermarci brevemente sulle posizioni critiche di alcuni pensatori, che si sono interessati al fenomeno.

Sul finire del secolo XVIII Nitti pubblicò un’opera: Nord e Sud.

Il Nitti argomenta che, all’atto dell’unità di Italia, il Mezzogiorno possedeva la maggior parte del capitale monetario circolare esistente in Italia, esattamente il 65,7% e che avrebbe potuto realizzare queste ricchezze in modo da sviluppare armonicamente i settori della sua economia, se da parte dello Stato non si fosse attuato uno spietato “drenaggio” di tale denaro a favore del Nord.

Le nuove gravissime imposte, la compera dei beni demaniali ed ecclesiastici, l’unificazione del debito pubblico provocarono un vero dissanguamento dell’economia meridionale, resa ancora più grave dopo il 1887, quando il Mezzogiorno divenne il naturale mercato di consumo su cui si scaricavano i prodotti industriali dell’Italia settentrionale.

Il Nitti perviene a questa conclusione: “fra l’Italia del Nord e quella del Sud la differenza di condizioni economiche e sociali si era accentuata rispetto al 1860.”

Vi sono ora due Italie: una progredisce rapidamente ed entra nel circolo della civiltà industriale, l’altra si dibatte in strettezze crescenti. La tesi del Nitti, ricchissima di dati e assai pregevole, quale interpretazione della realtà economica, sottintendeva una visione politica, fondata sul presupposto che, mantenendo inalterati i rapporti tra le forze sociali del paese, si potesse giungere, estendendo nel Sud gli effetti dell’industrializzazione, ed intervenendo con un’opportuna politica di sgravi fiscali,ad un processo di unificazione.

Il processo di unificazione risultò, però, vano e le differenze tra Nord e Sud furono accentuate nel periodo dominato dal Giolitti, mediante una politica, che assunse una forte impronta burocratica e che sfavorì grandemente l’economia del Meridione.

Gaetano Salvemini usò l’espressione rimasta famosa “ministro della malavita” nei confronti del Giolitti, che non rifuggì in certe circostanze di ricorrere a pressioni di vario genere per fare eleggere nei collegi elettorali deputati favorevoli al governo.

L’Italia aveva raggiunto particolarmente nel Nord traguardi nel campo dello sviluppo economico e sociale, ma era ancora la nazione degli emigranti, dei contadini poveri, degli analfabeti.

Puntuale e convincente ci appare l’analisi condotta da Gramsci sulla questione meridionale.

Nell’interpretazione di Gramsci, che approfondisce questa tematica nei “Quaderni del Carcere, il nostro opina che il mancato Risorgimento era la causa prima del divario tra Nord e Sud anche perché i democratici non furono capaci di mobilitare, accanto a una parte della piccola borghesia e del proletario urbano, le masse contadine del Mezzogiorno.

Questa frattura fra masse popolari del Sud e classe dirigente borghese è per lo studioso, il vero nodo strutturale della questione meridionale.

3

GIOVANNI VERGA: Tra storicità e letterarietà.

Con Nedda il Verga matura la sua istanza verista, Scrive il Russo: “Da questo momento non avremo più romanzi o novelle,in cui il protagonista sia il centro fantastico dei suoi dolori e delle sue riflessioni, ma la sofferenza, che nei romanzi giovanili poteva attribuirsi a squilibrio degli individui, ora il triste equilibrio intrinseco del mondo stesso si avvia ad una rappresentazione della vita. E la lingua non è più la lingua di un uomo colto, ma la lingua dei protagonisti stessi”.

La lingua parlata, anzi, aggiunge il Russo, è “la cellula del linguaggio poetico dello scrittore”.

Lo scrittore, invero, avverte la realtà quotidiana e la descrive nella crudezza di forme artistiche e linguistiche.

Per il Russo l’impersonalità dello scrivere si identifica con l’impersonalità del destino umano.

Uno scrittore cristiano, come il Manzoni, può accompagnarci per tutto il racconto o con una parola di fede o può sollevarci nell’attesa della provvidenza divina, ma per il Verga, invece, l’uomo è condannato da un fatalismo opprimente.

Lo stesso sentimento di amore spesso nel personaggio verghiano deve fare i conti colla miseria e con eventi talora cruenti.

Nella Vita dei Campi, in cui l’amore è sentito come profondo dramma, tuttavia si esalta la religione della casa, della famiglia, dell’onestà, motivi, che saranno ripresi e sviluppati ne “I Malavoglia”.

La logica religiosa della famiglia e del travaglio quotidiano assorbono tutta l’opera del Verga.

Dice ancora il Russo :“Il tempio della religione familiare è la casa: Il focolare domestico è Il luogo sacro donde procedono tutte le lotte e le tristezze e ogni tragedia, nel racconto del Verga, è sempre tragedia familiare”.

Accanto al sentimento dell’amore e del focolare domestico si affianca nel Verga, congiuntamente al fascino di un’innata forza bruta, un altro motivo: quella straordinaria capacità sinfonica di tracciare e sottolineare la musica del paesaggio, del mare, del cielo e di tradurre la natura in sentimento umano.

Si deve, peraltro, osservare che il punto, da cui parte il Verga, consiste nella identificazione di una società reale, nel suo regionalismo, nella vita elementare delle masse, nel suo stesso linguaggio dialettale, che è da considerarsi l’unico linguaggio vivo rispetto ad una lingua letteraria morta, astratta, stantia.

La poetica del Verga si forma e si sviluppa contestualizzandosi alla crisi storica specifica della sua regione.

L’attenzione, volta dal Verga al reale storico, possiamo coglierla nella novella Fantasticheria.

La novella consiste in una specie di lunga lettera, in cui lo scrittore ricorda ad un’amica le due giornate trascorse insieme ad Aci-trezza, rievocando in particolare le impressioni suscitate dalla visione della vita e del carattere di certi personaggi di quello sparuto villaggio di pescatori nella costa orientale della Sicilia.

L’elemento valoriale di questa novella consiste soprattutto nel fatto che essa segna una svolta definitiva nella ricerca attenta ed appassionata, che lo scrittore fa, per delineare il contrasto tra il mondo altezzoso e colpevole del lusso e della città e il mondo sano e doloroso della provincia.

Si delinea, in tal senso, il fulcro dell’ispirazione verghiana preconizzante “I Malavoglia”.

Nella Prefazione a “L’amante di Gramigna”, inoltre, ribadisce il concetto dell’impersonalità dell’arte.

Riportiamo dalla Prefazione alcuni brani che ci chiariscono l’evolversi della maturazione artistica dell’autore.

“ Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà l’efficacia dell’essere stato, delle lacrime vere, delle febbre e delle sensazioni, che sono passate per la carne……………………………………………Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l’armonia elle sue forme sarà così perfetta, la sincerità delle sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessari, che la mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sorta spontanea, come in fatto naturale, senza serbar alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia d’origine”.

Nel proporre la scrittura come “documento umano” il Verga si mostrava assai preciso nella formulazioni delle sue intenzioni estetiche, nelle quali era implicita una chiara posizione polemica nei confronti del dramma inventato, della letteratura sentimentale, della psicologia d’eccezione.

Proprio per questa posizione polemica l’arte del Verga si presentava nella cultura italiana con una forte spinta innovatrice e per un lungo periodo la critica si trovò impreparata o in posizione di pregiudiziale rifiuto.

Il Capuana fu il primo a seguire le tappe fondamentali della nuova arte del Verga; cominciò con l’indicare nel bozzetto Nedda del ’74 la rottura decisiva col vecchio mondo romantico per il Verga, e l’instaurazione di un nuovo filone per la narrativa italiana.

il “ritorno” del Verga alla Sicilia non era soltanto un itinerario della memoria, che ritrovava il tempo appena intravisto, ma felicemente nella Storia di una capinera, ma segnava la possibilità per la nuova narrativa italiana di uscire dall’idealismo di convenzione per calare, per dirla con il De Sanctis, l’ideale nel reale.

Recensendo, poi, nell’80 le Novelle “Vita dei Campi” il Capuana riuscì a precisare in senso nuovo e moderno il concetto di “forma” e di “stile” penetrando coraggiosamente nel nucleo centrale del problema e dimostrando di capire ciò che altri critici non avevano intuito.

Così si esprime l’illustre letterato: “quando dico forma, non intendo soltanto la frase, ma qualcosa di più elevato: la concezione, tutto l’organismo dell’opera d’arte, che funziona con la pienezza della vita, libera ed indipendente dalla personalità che la creò”.

Alla semplicità quasi nuda del linguaggio verghiano era, pertanto, da rapportare il nuovo concetto di forma.

Partendo da queste premesse il Capuana, con riguardo in particolare a “I Malavoglia” deduceva interessanti spunti di riflessione concernenti la tradizione letteraria e la contestualità storico-culturale.

Per la prima volta i personaggi manzoniani non sono traditi, ma piuttosto trasferiti in un nuovo reale storico, a differenza di quelle narrative di tanti piccoli manzoniani, che si erano allontanati dalla lezione della “storia” che il Manzoni aveva impresso nella sua opera.

Il Torraca apprezzò pure l’opera dl Verga e salutò i Malavoglia come “prova di vigore intellettuale, che aiutano al pari degli scritti di Franchetti e Sonnino, a farci conoscere le condizioni sociali della Sicilia”.

Il Torraca, citando le inchieste di Franchetti e Sonnino, poneva l’accento sull’adesione alla storicità, che, al centro della nuova arte verghiana, si connotava essenziale e sostanziale degli intendimenti estetici dell’autore.

La compresenza di elementi storico-sociali, confluenti all’opera verghiana, è oggetto di riflessione anche da parte del Sapegno, che definisce la componente veristica presente nell’opera dello scrittore siciliano come “la letteratura che meglio di tutte aderisce alla storia vitale, al “ritmo progressivo” della storia, quella che raccoglie la parte più positiva e feconda dell’eredità romantica per trasmetterla alle generazioni future”.

In effetti, dopo il Risorgimento, sotto la vernice della democrazia e della libertà, esisteva una struttura burocratica, incapace di sanare il conflitto tra Nord e Sud e, di conseguenza, la Sicilia era soffocata dalla miseria e dall’ignoranza.

Illuminanti per comprendere appieno questa condizione storico-culturali ci appaiono ancora le parole del Sapegno “ da noi il verismo doveva assumere quel colore specialissimo che lo contraddistingue nel quadro di un’esperienza europea: colore regionale ed epico, che naturalmente accompagnava la scoperta e l’illustrazione di un mondo pressoché vergine e ignoto, il mondo del meridione e delle isole, delle plebi contadine ed artigiane chiuse nella loro opaca renitenza alle forme e agli statuti della civiltà moderna, affioranti, per così dire dal buio di una civiltà arcaica e stranamente sopravvissuta dietro le barriere di una secolare solitudine”.

Il Sapegno esamina il problema della solitudine e del silenzio anche in forma socio-antropologica e lo rinviene nella constatazione di una diffusa mancata coscienza popolare del popolo siciliano, che non si sente pronto a lottare per la rivendicazione dei diritti umani

Compito dello scrittore è, allora, conclude il critico, quello di “interpretare e tradurre in parole il disperato silenzio di una moltitudine estranea e lontana”.

Le plebi meridionali, invero, sembravano immerse in un pessimismo vittimistico senza possibilità di riscatto e salvezza.

Nei termini di una critica di stampo marxista, indulgendo a precise forme di indagine storica con annotazioni socio-antropologiche, riprende il discorso sul Verga il Trombatore, che afferma: “gli esempi del naturalismo e la questione meridionale guidarono il Verga alla scoperta della sua terra, della Sicilia, non di una Sicilia mitica e leggendaria, ma di quella popolazione di derelitti………. Le problematiche storiche congiuntamente a quelle filosofiche spinsero l’autore non a glorificare il progresso, ma a capire il senso drammatico della lotta”.

L’autore non si volge all’“ idoleggiamento” e alla “celebrazione” dei trionfatori, ma si piega alla miseria dei vinti, travolti dalla “fiumana del progresso”.

La novella Libertà ci presenta in modo netto la lacerante condizione della plebe meridionale.

La novella racconta una sommossa contadina durante la spedizione dei Mille: una di quelle violente e cieche espressioni di rancore a lungo covate per le angherie patite. Il popolo, insorgendo contro i suoi oppressori, non persegue consapevolmente e coerentemente un suo obiettivo politico.

L’orgia di sangue si esaurisce da sé col calare delle tenebre; la furia sanguinaria non ha risparmiato neanche le donne e i bambini.

Il giorno dopo giungono i soldati di Bixio a fucilare sommariamente i più indiziati e a riportare l’“ordine” nel paese sconvolto.

Desolanti sono le parole di un carbonaro che aveva partecipato alla sommossa e che adesso viene condotto in galera. “Dove mi conducete? In galera? O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra. Se avevano detto che c’era libertà”.

Queste parole sono da considerare non solo la conclusione della novella, ma l’epilogo di una drammatica condizione esistenziale di derelitti “senza aura di scampo”.

Le delusioni, le miserie, le speranze, le lacrime di un intero villaggio tramano la storia de “I Malavoglia” popolato da una plebe, che si dibatte in una vita misera ed angusta senza possibilità di redenzione.

In tutto il romanzo domina la costante dell’oppressione nei confronti del popolo, che giusta l’osservazione del Trombatore, è da reputare la “tonalità grave” di tutto quanto il romanzo.

E, se qualcuno tenta di staccarsi dalla miseria e dall’oppressione, soccombe, come avviene a “Ntoni de “ I Malavoglia”.

E se, qualcuno più astuto e più tenace riesce ad impadronirsi delle leggi economiche e a salire il rango dei dominatori, anche quella è una vittoria effimera, che si risolve in una più tragica sconfitta.

Ci riferiamo in particolare al personaggio mastro-don Gesualdo, che da umile manovale, qual era, giunge a competere con i pezzi più grossi del paese e quasi a dominarli. Tuttavia mastro-don Gesualdo è appena sopportato se non escluso dal mondo dei nobili e dei “galantuomini”.

E quando egli muore solo lontano dal paese, in una stanzetta del palazzo del genero, senza neppure il conforto dell’affetto della figlia, mastro-don Gesualdo,consapevole dell’assoluta vanità e del fallimento di tutta la sua opera, è un vinto ed intorno al suo cadavere si esercita il chiacchierio pettegolo ed impudente della servitù.

Questo romanzo, osserva il Trombatore, “contiene la più alta protesta del Verga, il fremito più vasto della sua sorda e soffocata indignazione”

La rappresentazione di tutta quanta la realtà e il suo svelarsi nelle variegate forme delle classi sociali è senz’altro il principio fondante dell’estetica verghiana.

Ce lo spiega il Verga stesso nella lettera indirizzata all’amico Salvatore Paola il 21 aprile 1878.

“Ho in mente un lavoro che mi sembra bello e grande. Una specie di fantasmagoria della lotta della vita, che si estende dal cenciaolo al ministro e all’artista ed assume tutte le forme, dall’ambizione all’avidità di guadagno e si presta a mille rappresentazioni del grottesco umano, lotta provvidenziale che guida l’umanità attraverso tutti gli appetiti alti e bassi, alla conquista della verità.

Insomma cogliere il lato comico o drammatico di tutte le fisionomie sociali, ognuna colla sua caratteristica negli sforzi, che fanno per andare avanti in mezzo a questa onda immensa, che è spinta dai bisogni più volgari o dall’avidità della scienza di andare avanti, incessantemente, pena la caduta e la vita per i deboli e i maldestri.

Ciascun romanzo avrà una fisionomia speciale, resa con mezzi adatti. Il realismo,io,l’intendo così, come la schietta ed evidente manifestazione e l’osservazione coscienziosa, la sincerità dell’arte in una parola : potrà rendere un lato della fisionomia italiana moderna,a partire dalle classi infime,dove la lotta è limitata al pane quotidiano, come nel Padron ‘Ntoni, e a finire nelle varie aspirazioni, nelle ideali avidità di lusso, passando dalle avidità basse alle vanita di mastro-don Gesualdo, rappresentante della vita di provincia all’ambizione di un deputato”.

La precipua attenzione, protesa dal Verga nei confronti del realismo, nei termini e modi suesposti, porta alle estreme conseguenze il pensiero già espresso da Hegel, che concepiva il romanzo come un genere letterario nuovo, che si addice al mondo moderno, potendo accogliere in sé “la prosa della vita reale”.

Inoltre il nostro autore recepisce la lezione di Balzac, che, oltre ad avere ravvicinato la letteratura alla vita reale, studia approfonditamente le ragioni della sua tecnica narrativa finalizzate all’accostamento ai problemi dell’ideologia con quelli dello stile.

Invero sia la commedia umana di Balzac che tutto quanto il mondo verghiano, seguendo l’interpretazione di Lukàcs, possono esseri letti, oltre che come trasposizione dell’ideologia del reale nella pagina scritta, come grande universo linguistico.

La ragione linguistica diventa intrinseca alla logica stessa compositiva e strutturale dei romanzi con efficacia d’innovative tecniche sperimentali.

A proposito delle nuove tecniche, raccordabili soprattutto al romanzo sperimentale, non possiamo non ricordare quanto dice Zola “Il mio scopo non è quello di costatare dei risultati acquisiti, decido solo di esporre con chiarezza un metodo. Se il romanziere cammina ancora a tentoni entro la scienza più oscura e più complessa, ciò non toglie che questa scienza esista.

E’ innegabile che il romanzo, quale noi l’intendiamo, è un vero esperimento che lo scienziato compie nell’uomo con l’aiuto dell’osservazione (E.Zola- Il romanzo sperimentale-tard.it di I.Zaffagnini-Parma-Pratiche- 1980-pag 8)

Soffermiamoci brevemente ad analizzare la frase compresa nel brano zoliano, riguardo al romanzo “vero esperimento che lo scienziato compie nell’uomo e con l’esperienza dell’uomo”.

La fondamentale esigenza, invero, dell’intellettuale del tempo è quella di comprendere tutto l’universo umano e di riproporlo, come già abbiamo ricordato, nei modi propri dell’arte, secondo la formula, che Gramsci propugnerà qualche tempo dopo.

Un’altra parola-chiave è “osservazione”.

Questo principio lo troviamo anche in Verga nella Prefazione a“I Malavoglia”.

“…… ……..Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile per raggiungere la conquista del progresso è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme da lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità”.

Le parole del Verga ci esprimono chiaramente la sua posizione nei confronti della fiumana del progresso. L’autore manifesta un certo stupore ed una certa simpatia umana per i protagonisti del “cammino, incessante, febbrile” intenti a raggiungere “la conquista del progresso, ma questo progresso, secondo il giudizio del narratore, può essere considerato “grandioso solo se visto da lontano”.

Con questa affermazione il Verga prende le distanze dalla mitologia del progresso, celebrata in quegli anni e invece tende a sottolinearne gli aspetti negativi: “irrequietudini”, “avidità”, ”vizi”, “contraddizioni”, che connotano la fisionomia socio-antropologica del paese in quel periodo.

Lo sguardo dell’autore è rivolto ai vinti. La sua ideologia lo porta a scrutare il reale con l’osservanza schietta ed appassionata ed al contempo lo spinge a comprendere appieno il suo ruolo di intellettuale.

“Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli, che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori di oggi anch’essi avidi di arrivare, e che saranno sorpassati domani”

Nella parte finale della Prefazione Verga ci testimonia i principi fondamentali della sua arte: la sua osservazione schietta e sincera del reale, la sua poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa della regressione.

Il realismo verghiano, peraltro, espresso nella ricordata lettera al Paola, assume, altresì come nello Zola e negli autori rappresentativi del periodo, una specifica connotazione ideologica.

Da qui la grande valenza del romanzo del periodo, oggetto della nostra trattazione, sino ai nostri giorni, e la sua specifica intenzionalità nel legare uno stretto rapporto tra letteratura-vita ed intellettuale-pubblico.

Le denunce, contenute in tutta la vasta attività narrativa verghiana e degli autori coevi, sono da considerare, giusta l’affermazione del Cesarani, “un’allegoria del mondo disumano nell’ottica degli egoismi padronali e della borghesia capitalistica”.

I personaggi dei romanzi del tempo non sono ideali, ma piuttosto “figure” dell’ideologia del reale, osservata e vissuta dagli autori.

E se ogni personaggio è simbolo, oltre che dell’ideologia, del vissuto dell’autore, ci spieghiamo la profonda differenza tra Stefano, protagonista del Germinal di Zola e Rosso Malpelo del Verga.

Stefano e Rosso vivono entrambi la tragica realtà delle miniere, ma mentre Stefano, come abbiamo visto precedentemente, potrà incamminarsi verso una luce redentrice, emblema di un possibile riscatto, Rosso è vittima sacrificale della lacerante situazione storica, in cui versa la Sicilia.

Rosso Malpelo finisce per acquistare una dimensione protagonistica ed eroica da eroe maledetto.

Come osserva il Baldi “ l’ingresso del punto di vista di Rosso in quel mondo dominato da una legge ferrea, in cui la coscienza non è che riflesso meccanico e accettazione positiva della realtà di fatto, ed in cui il soggetto aderisce senza margine di distacco ad un’oggettività oppressiva e si annulla in esse, apre lo spiraglio della coscienza attiva e del giudizio in opposizione all’ottusità e all’indifferenza, che è tipica dell’ambito, che lo circonda, l’eroe, sotto la spinta dei suoi sentimenti filiali offesi, della sua rabbia di sfruttato e del suo odio di classe per gli sfruttatori giunge a vedere il vero volto di quella società antagonistica fondata sulla violenza e sull’oppressione”. (G.Baldi- Rosso Malpelo in “L’artificio della repressione-tecnica narrativa e ideologica del Verga-Liguori-1980 pp.47-48).

Le due figure, messe in contrapposizione, potrebbero indurci, come è avvenuto per il passato, secondo i paludamenti di stereotipi critici, a considerare il mondo della poetica zoliana estraneo a quello verghiano.

Donde tutti gli accademismi, accentuati da molti “ismi”: regionalismi, provincialismi, naturalismi e quanto altro.

Invero Verga come Zola, e tutti gli altri autori rappresentativi del tempo, seguivano la logica dell’ideologia del reale, sorta dall’osservazione diretta dei fatti e dei personaggi, resi vivi nella loro autenticità attraverso la scrittura, mediante appropriati strumenti stilistico-estetici.

Questa è la più grande lezione del realismo, tuttora presente, e dalla quale la nostra generazione trae insegnamento.

CAPITOLO SECONDO

La “parola” del Verga tra cinema, musica, arte pittorica.

1) Verga e il cinema

2) Dalla novella del Verga “Cavalleria Rusticana”all’omonima opera di P.Mascagni- La “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni e “I Pagliacci” di R. Leoncavallo: un testo unico per la comprensione della musica verista in Italia.

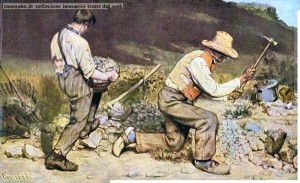

3) Il realismo nell’arte pittorica: G. Courbet- G. Pellizza da Volpeda.

1

VERGA E IL CINEMA NEL ‘900.

Nel ‘900 un gruppo di giovani, che partecipavano alla rivista “Cinema”, diretta da Vittorio Mussolini, elaborano un progetto teorico e pratico per un’innovativa concezione del cinema italiano.

Si tratta di intraprendere la strada del realismo che in Italia trova in Verga il suo rappresentante più significativo.

Ha origine nel cinema la cosiddetta corrente del neorealismo, che non soltanto tendeva legare il cinema alla letteratura, ma anche a tutte le altre arti dalla pittura alla musica.

Luchino Visconti, che si era inserito nella Rivista Cinema, elabora un progetto preciso di trascrizione cinematografica de “I Malavoglia” di Verga.

Aderire al realismo nel cinema voleva significare altresì l’abbandono di tutti quei contenuti borghesi, che, nella letteratura come nel cinema, avevano creato una “falsa coscienza”. Nella rappresentazione dei personaggi verghiani, in un habitat nudo e crudo e, al contempo vergine e mitico, il nuovo cinema non intendeva, però, sottoporsi ad una realtà statica.

Attraverso la “lettura del reale” invece i promotori e L.Visconti, in specie, della nuova corrente, traevano linfa per la realizzazione di una tipologia di film-documento, espressione autentica di verità.

Il film-documento assume,inoltre, una valenza altamente sociologica e contribuisce ad inverare un processo culturale, che, come testimonia lo stesso L.Visconti, ci riconduce a Gramsci.

Così si esprime il regista:

“Interessato come sono ai motivi profondi, che rendono inquieta, ansiosa l’esistenza degli Italiani, ho sempre visto nella questione meridionale una delle fonti principali…….La sola letteratura narrativa, nella quale, nel quadro del romanzo italiano, sentivo di potermi accostare, dopo le letture giovanili, al momento in cui col primo film, sia pure con i limiti del fascismo, un tema contemporaneo della vita italiana, era quello di Mastro-don Gesualdo e dei Malavoglia. Poi venne la guerra, con la guerra la Resistenza, e con la Resistenza la scoperta per un intellettuale della mia formazione, di tutti i problemi italiani, come i problemi di struttura sociale oltre che d’orientamento culturale”

Le parole di L.Visconti sono significative per delinearci il dibattito culturale occorso nel decennio anni 40-50 del Novecento.

Ricordiamo, infatti, che data anno 1941 la prima edizione di Conversazioni in Sicilia di E.Vittorini, mentre il 1948 registra l’anno della comparsa La terra trema di L.Visconti, ispirato per l’appunto a “I Malavoglia” del Verga.

La lezione verghiana si riproponeva in quegli anni dopo l’oscurantismo culturale, prodotto dall’avvento del fascismo.

Si sentiva il bisogno di guardare la realtà e l’universo umano tutto quanto, ivi comprese le connotazioni psicologiche ed individuali del personaggio, e di tradurli nella scrittura filmica, nei termini e nei modi della narrativa verghiana. La lingua del Verga diventa la stessa lingua del cinema.

Il film-documento, inoltre, non si esaurisce in un’azione narrativa, ma, come afferma lo stesso Visconti, invita lo spettatore al ragionamento.

Sembra proprio che, dopo il ventennio fascista, prendano corpo in tutte le produzioni artistiche dalla narrativa, alla pittura, al cinema le parole di G.Verga, espresse nella prefazione della sua ultima opera “Dal tuo al mio” (1903)

“ Al lettore non sfuggono, come non sfuggono al testimonio delle scene della vita, il senso recondito, le sfumature di detti e di frasi, i sottintesi che lumeggiano tante cose con la pagina scritta, come la lagrima amara o il grido disperato, suonano nella fredda parola di questa verità e sincerità artistica quale deve essere perché così è la vita, che non si svolge, ahimè, in belle scene e teatri e eloquenti”.

Le parole del Verga preludono alla rivoluzione del cinema italiano del dopoguerra.

Il monito verghiano: l’autenticità delle scene, ispirate alla realtà, la lagrima vera, il metodo di verità e sincerità artistica, che ingloba tutta la vita, quale essa è, nel cinema neorealistico, sono i nuclei fondanti del discorso, che registi da Visconti a Rossellini a De Sica, intendono intrattenere col pubblico.

Le sequenze del film diventano una lingua ed una scrittura, che seguono gli stessi stilemi verghiani.

A buon diritto così il nuovo cinema s’inserisce nel dibattito culturale intellettuale-popolo, che a quel tempo viene teorizzato da Gramsci. Che la lezione di Gramsci fosse oggetto di peculiare attenzione per L.Visconti, per la costruzione di nuove forme di rese artistico-interpretative nel mondo del cinema, lo testimonia lo stesso regista, che dice:

“La chiave mitica in cui avevo gustato Verga non mi fu sufficiente. Sentii impellente il bisogno di scoprire fossero le basi storiche, economiche e sociali, nelle quali era cresciuto il dramma meridionale e fu la lettura illuminante di Gramsci che mi ha consentito il possesso di una verità che attende ancora di essere affrontata e risolta”.

L. Visconti spiega, nel prosieguo del suo discorso, la ragione per la quale la lettura di Gramsci era stata illuminante.

Il regista afferma che “non era stato soltanto impressionato dall’acutezza dell’indagine storica, condotta dal pensatore, ma soprattutto dalle indicazioni pratiche e realistiche in questa contenute.” Ricordiamo, infatti, ancora che Gramsci, a differenza di altri meridionalisti, aveva auspicato l’alleanza tra i contadini del Sud e la classe operaia del Nord, per il perseguimento della reale unità d’Italia, in tutti quanti gli ambiti, da quello storico a quello socio-ecomico e culturale. La riflessione, promossa da Gramsci nell’ambito storico, con particolare riferimento alla questione meridionale, è coincidente con l’assunto concettuale, dallo stesso enunciato e concernente la funzione dell’intellettuale.

La lezione gramsciana viene accolta con entusiasmo dai letterati e dagli artisti del tempo, tra i quali vi è L. Visconti, che dice:

“M’illuminò, inoltre Gramsci, sulla funzione particolare, insostituibile degli intellettuali meridionali per la causa del progresso, una volta che fosse stati capaci di sottrarsi al servilismo del feudo e al mito della burocrazia italiana”.

La Sicilia si presenta così come una metafora della vita della plebe sempre intenta ad un continuo e talora vano lottare.

Agli occhi di Visconti, come di Vittorini e di Quasimodo la Sicilia diventa emblema della storia dell’uomo, delle sue vicende umane, costituite da conflitti e da antagonismi, che creano un dramma essenzialmente psicologico, che ci rimanda al mondo verghiano.

Giovanni Verga, invero, non aveva soltanto creato un grande mondo poetico degli umili, ma aveva fatto rivivere un tempo e una società, affioranti da un’arte autenticamente realistica e al contempo creatrice di verità.

La Sicilia omerica e leggendaria de “I Malavoglia”, di “Mastro-don Gesualdo”,

de “L’amante di Gramigna” non poteva se non essere, conseguentemente, la matrice di ispirazione di un cinema, che, precedentemente mortificato da un gusto borghese e, talora fatuo e pieno di vacua retorica nell’età fascista, trovava il suo riscatto in una produzione artistica, che aveva l’intento di proporre nello schermo, con schiettezza e sincerità di toni, la rappresentazione di un’umanità che soffre e spera.

2

Dalla novella del Verga “Cavalleria Rusticana” all’omonima opera lirica di Pietro Mascagni. La “Cavalleria Rusticana” e “I Pagliacci” di R.Leoncavallo: un testo unico per la comprensione del filone della musica verista in Italia.

Il mondo della grande opera lirica, dalla fine dell’800 agli inizi del ‘900 sente l’esigenza di adattare la lingua musicale a quella dei narratori veristi.

Possiamo considerare l’origine del verismo musicale con la Traviata di Verdi e assai più tardi con la Carmen di Bizet.

I musicisti del tempo pongono alla ribalta del palcoscenico personaggi reali e non più ideali, cari al pubblico borghese di buona parte dell’‘800.

Una vera e propria rivoluzione nel mondo del melodramma è rappresentata dalla Cavalleria Rusticana, musicata da Pietro Mascagni, – (Livorno, 1863-Roma, 1945) – tratta dall’omonima novella del Verga ed adattata su un libretto scritto da Giovanni Torgioni-Tozzetti e Guido Menasci.

Fu rappresentata la prima volta il 17 maggio del 1890 al teatro Costanza di Roma e fu un successo enorme.

Nel 1888 l’editore milanese Edoardo Sonzogno annunciò un concorso, aperto a tutti i giovani musicisti, che non avevano scritto ancora un’opera.

Secondo le direttive del concorso l’opera doveva essere costituita da un atto unico.

Al concorso parteciparono Nicola Spinelli con l’opera Labilia, Vincenzo Ferroni con l’opera Rudello e Pietro Mascagni con la Cavalleria Rusticana, che vinse il concorso.

Dopo la prima rappresentazione della Cavalleria Rusticana il successo si diffuse in forma strepitosa in tutta Italia ed anche all’estero.

Grande fu l’ovazione che accolse l’opera in America, a Filadelphia al Grand

Opera House il 9 settembre 1891 e poi a Cicago il 30 settembre dello stesso anno.

Trionfale fu pure il debutto dell’opera il 30 dicembre del medesimo anno al Metropolitan Opera. In quell’occasione l’opera, che normalmente veniva eseguita assieme ad un’altra opera del compositore Zanetto, precede un frammento dell’Orfeo ed Euridice di Gluck. Da allora innumerevoli sono state e continuano ad essere le rappresentazioni dell’opera in Italia ed in tutto il mondo e sempre con caloroso successo di pubblico e di critica.

Nel 1892, intanto, un altro musicista, ispirandosi a Mascagni, Ruggero Leoncavallo – (Napoli, 1857-Montecatini 1919) – scrive una nuova opera “ I Pagliacci”, che racconta una storia realmente accaduta.

L’opera fu rappresentata per la prima volta il 21 maggio del 1892 al teatro Dal Verme di Milano, sotto la direzione del maestro Arturo Toscanini.

La sua aria più nota “Vesti la giubba”, cantata da Enrico Caruso, fu il primo disco al mondo a toccare un milione di copie di vendite.Il libretto è stato scritto dallo stesso Leoncavallo ed è desunto da un processo istruito dal padre magistrato. I Pagliacci, pertanto, si presentano non come un’opera, che non attinge al verosimile, ma al vero, in perfetta concordanza con le teorie e le istanze estetiche del verismo al tempo dominanti. Sia la Cavalleria Rusticana di P.Mascagni sia “I Pagliacci” di. R Leoncavallo hanno analogia di contenuti, ambientazione, effetti scenico-musicali. Entrambe le opere hanno come sfondo il Meridione; la prima si svolge in un paese della Sicilia, l’altra in un paese della Calabria. La cadenza temporale è ben determinata in entrambe le opere: nella Cavalleria Rusticana l’azione si svolge il giorno di Pasqua, né “I Pagliacci” durante la festa di Ferragosto..

La coralità delle feste paesane, costituita dal pullulare di personaggi genuini ed istintivi, è nelle due opere non solo un aspetto contornuale, ma una componente essenziale connotante le peculiarità del filone dell’opera musicale verista, di cui P. Mascagni e da R.Leoncavallo sono i più significativi rappresentanti.

Sorprendente è, inoltre, l’analogia di eventi e vicende, narrati nelle due opere, l’una tratta dall’opera verghiana, l’altra, dedotta dalla vita reale. Accomuna le opere il tema dominante della passione amorosa e della gelosia. Nella Cavalleria Rusticana si parla dell’amore indomito di Turiddu nei confronti di Lola, che era andata sposa a compare Alfio, quando il giovane era partito per assolvere gli obblighi di leva. Accanto alle figure di Turiddu, Lola, compare Alfio, vivono palpitanti e traboccanti di sentimento altri personaggi: la madre di Turiddu, mamma Lucia e la sua promessa sposa Santuzza.

L’opera si conclude con un grido corale disperato “Hanno ammazzato compare Turiddu”. Compare Alfio, spinto dall’irrefrenabile sentimento della gelosia, scontrandosi in un duello rusticano con Turiddu, lo uccide.

E’ presente nell’opera la concezione la concezione verghiana dell’amore-passione violenta che si conclude colla tragedia.

Già all’inizio dell’opera l’aria, cantata da Turiddu, denominata “La Siciliana”, a sipario calato, modulata con un ritmo del tutto nuovo, concitato e suggestivo, anticipava la costruzione di un mondo di passioni infuocate, dove vicenda drammatica e musica si fondevano insieme.

E’ da sottolineare che è la prima ed unica volta che un’opera contiene una romanza scritta in lingua siciliana.

Segno questo che Mascagni, sull’orma del Verga, per esprimere l’autenticità dello stato d’animo del suo personaggio, lo fa parlare con la sua lingua natia, realizzando quella sintesi perfetta, già postulata dall’estetica verista tra atto linguistico e forma artistico-poetica. Anche gli stilemi della lingua musicale di Mascagni sembrano, peraltro, conformarsi a questo principio.

Riportiamo il testo della Siciliana

O Lola ch’hai di latti la cammina

sì bianca e russa comu la cirasa

quannu t’affacci fai la vucca a risu

biatu cu ti dà lu primu vasu

‘ntra la porta lu sangu è sparsu

e nun importa si ci moru accisu

e s’iddu moru e vaiu ‘mparadisu

si nun c’attrovu a tia mancu ci trasu

Traduzione

O Lola che hai la camicia sporca di latte

sei bianca e rossa come l’albero di ciliegio

quando ti affacci sorridi

beato chi ti dà il primo bacio

dentro casa tua è stato sparso il sangue

e non m’importa se anch’io muoio ucciso

e se capita che muoia e vada in paradiso

se non ci trovo te non c’entro nemmeno

La romanza, che in primo momento, ad uno sguardo superficiale, potrebbe evocare gli antichi schemi della poesia d’amore siciliana e quelli della corrente stilnovistica, inneggianti ad un amore assoluto, che si eleva sino alle sfere del Paradiso, invero, ha delle connotazioni del tutto nuove ed intrise di umana, infuocata, drammatica sofferenza.

Lo notiamo attraverso la decifrazione dei segni linguistici.

Se nella scuola poetica siciliana ed in quella stilnovistica il rapporto analogico tra la donna e la natura è la “rosa” o il “giglio” e la sua apparizione si illuminava solo con un sorriso, che induceva alla contemplazione e alla trascendenza, del tutto differenti, più realistici e più carnali, oseremo dire, sono i segni linguistici che sottolineano l’imperversare dei sentimenti del cantore d’amore della Siciliana.

Lola è raffigurata “bianca e russa come una cirasa”. Gli aspetti cromatici aggettivali “bianca e russa” possono essere considerati come simboli del candore del sentimento puro (bianco), riferibile all’animo genuino ed istintivo del siciliano, mentre il rosso è indice di una passione tumultuosa e prelude al sangue che sarà profuso innanzi. Anche la “cirasa” ha una significazione del tutto realistica e terrestre.

La passione, che sconvolge e domina, fa credere a Turiddu che “biatu” è chi dà “ lu primu vasu” all’amata, anche se “lu vasu” preconizza il dramma che sta per compiersi.

Rosso-sangue sono gli ipersegni della vicenda drammatica, annunciata dal canto espresso in lingua siciliana e scandito da un incalzante ritmo musicale.

La tragedia, invero, è preannunziata dall’aria “La Siciliana” e Mascagni abilmente armonizza gli stilemi musicali alla drammaticità della vicenda.

Osserva Mario Morini in “I Cento anni di “Cavalleria rusticana”:

“Con Cavalleria Rusticana Mascagni aveva squarciato le quinte di cartone e i velari di velluto trasferendo in piazza i suoi sentimenti, le sue passioni: un’autentica piazza siciliana, dove la vita del paese si annoda, gioia e dolore di ogni giorno, scatto ed ineluttabile fatalità”.

L’ineluttabile fatalità, incombente nei personaggi verghiani, ed ora trascritti nelle note musicali di Mascagni, ha fatto dire a Henry Hedward Krehbiel:

“ La Cavalleria rusticana sembra pressoché classica, ha la terribile ferocia di una tragedia greca, ma anche la dignità, che la tragedia greca non ha mai violato”.

Che la Cavalleria Rusticana fosse trasposizione in scena della tragicità di eventi della vita reale, che si ripetono nel tempo, certamente lo ha intuito Francis Ford Coppola, autore dell’opera cinematografica “Il Padrino”.

Il regista, infatti, nel terzo capitolo de “ Il Padrino” propone nella colonna molti brani della Cavalleria Rusticana, opera, che recita, peraltro, il figlio di don Corleone, nel suo debutto, come tenore proprio nella parte di Turiddu al Teatro Massimo di Palermo.

Proprio durante lo svolgimento dell’opera avviene la strage nella quale vengono coinvolti diversi criminali e, all’uscita del teatro, persino la figlia di Michael

Quale maggiore efficacia espressivo-rappresentativa poteva essere attribuita ad un melodramma rivisitato simultaneamente all’evolversi di un evento reale e cruento, cui la stessa lingua musicale del Mascagni si accorda con il modulare di una tonalità lirica, che evocata dal dramma dalla vita reale, è tutta vibrante di quel tumultuoso pathos, che comprende e sottolinea le urla strazianti che il catastrofico evento produce?

Opportunamente il Morini aveva osservato che nella Cavalleria Rusticana “una forte sensualità e un temperamento passionale arroventano l’opera, che dall’inizio alla fine avvince ed emoziona; Mascagni aveva ereditato da Verdi il gusto della musica che scuote il sangue”

Ma nella rappresentazione filmica di Coppola il sangue scorre realmente e copiosamente e le note musicali di Mascagni si adattano ad interpretare la drammatica sequenza, rappresentata dal racconto filmico. Gli stilemi musicali, invero, della Cavalleria Rusticana imprimono la voce vera e dolente del reale, scandita fra trasalimenti dell’animo, angosce e consapevolezza della drammaticità esistenziale. L’orchestrazione di questi codici linguistici musicali, esaltando i moti dell’animo, stigmatizza la forza drammatica degli eventi, in un modulare di un declamatorio lirico, che evoca grida, lamenti, singhiozzi, pianti, che si perpetrano nell’avvicendarsi delle vicissitudini umane. Nel voler rappresentare in un’azione scenica simultaneamente, inoltre, il movimento musicale con l’evento reale, è presumibile che il regista abbia voluto realizzare col linguaggio cinematografico l’assunto categoriale del principio teatro-rappresentazione-verità, seguendo l’insegnamento di Pirandello, secondo il quale “l’arte è prioritaria alla vita”.

Se l’arte, poi, è prioritaria e, se soltanto l’arte ci può svelare la verità, si può comprendere facilmente come gli intellettuali del periodo, seguaci del dettato pirandelliano, sentano l’esigenza di approcciarsi ad ogni forma del reale, dal quotidiano, all’esistente e alla complessità di tutte le componenti etico-psicologiche, intrinseche nell’universo umano, spesso antagonistiche e conflittuali.

La formula teatro-verità-vita viene compresa anche da R. Leoncavallo, che, come abbiamo detto, aveva scritto e musicato l’opera “I Pagliacci”.

L’opera di Leoncavallo presenta analogia di contenuto e di ambientazione con la Cavalleria Rusticana di P.Mascagni.